「石膏ボードの壁の好きなところに1×4などの板材を付けることができる」

ラブリコによる2×4(ツーバイフォー)突っ張りブームに匹敵する賃貸DIY革命を起こしつつある、アイワ金属さんの『スタンドバー』。

ホームセンターのDIYコーナーに勤めて十数年のDIYブロガーである私・ツマルトもその自由度の高さと耐荷重の高さに惚れ込み、自宅に無印良品風の浮かせる棚を自作したことはこちらの記事でも紹介した通りです。

今回は

- 実際にスタンドバーを取り付けてみたいけど、DIYとか初めてでよくわからない

- スタンドバーをDIYで付けようとしたけどイマイチうまくできなかった

- スタンドバーで収納を増やそうと思うけどもう少し細かい部分まで知りたい

こんな方のニーズにお応えすべく、自称・スタンドバー応援プロモーターである私・ツマルトが、アイワ金属さんの説明書よりも詳しく(←生意気!)丁寧に説明したいと思います。

具体的な手順をざっくり書き出すとこんな感じ。

- スタンドバーの木材側パーツを棚の裏側に取り付ける

- スタンドバーの壁側パーツと印付け用のマーカーを一緒にして木材側パーツと仮組みする

- 木材側&壁側パーツ、マーカーを仮組した状態で棚を壁に押し当てて、取付位置の目印になる小さな凹み跡を付ける

- 壁側パーツとマーカーを一旦外し、壁側パーツを付属のピンで壁に差し込む

- 浮かせる棚を壁に取り付けたスタンドバーに引っ掛けて完成!

とはいえ、いきなり説明されても「どれがどれだか…サッパリわからん!」っていう状態かと思いますので、スタンドバーのDIY方法について順を追って解説していきます。

スタンドバーの取り付けの際にぜひお役立てください。

①スタンドバーの木材側パーツを棚の裏側に取り付ける

まずはスタンドバーで壁に浮かせて取り付けたい棚の裏側に『木材側パーツ』を付けていきます。

木材側パーツの取り付けには付属のステンレス製ネジ(太さ3.5mm)を使います。

取り付ける際は差し金などで、木材側パーツが棚の背板に対して直角に付くように気をつけます。

見えないところですからえんぴつなどで板に直接取り付けの基準線などを書き込むと失敗しにくいです。

マスキングテープなどで仮止めしてしまうのもいいですね。

木材側パーツの取り付け位置が決まったらいよいよネジで取り付けていきます。

とは言っても実際にパーツを付けた時に「印とズレちゃう!」っていうのはけっこうあるあるだと思います。

①キリなどで小さい穴あけ

②ドリルでネジの太さよりも細く穴あけ

③ネジを締める

ちょっと面倒でもこの手順を踏むと、ネジが斜めに刺さってしまったり、パーツが曲がって付いてしまったりする失敗を防ぐことができます。

②壁側パーツと印付け用のマーカーを木材側パーツと仮組み

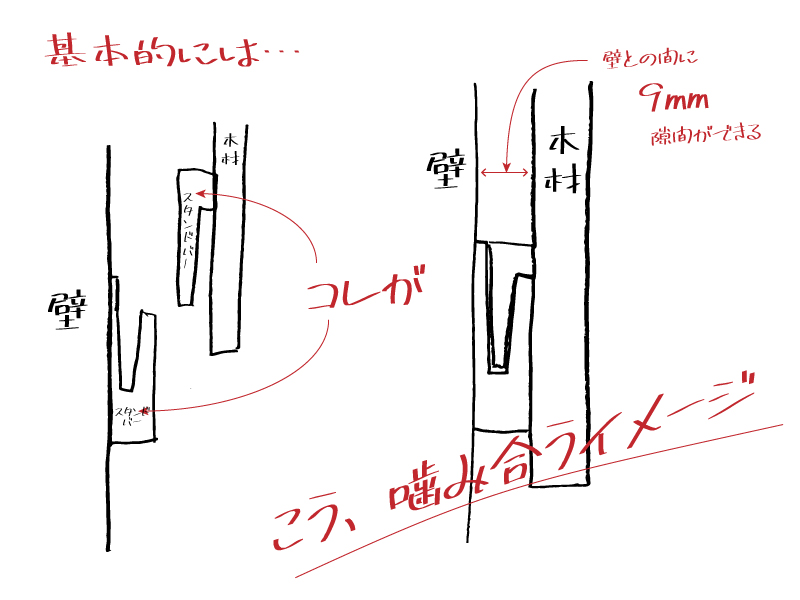

木材側パーツが取り付けられたら、壁側で使う『壁側パーツ』と、壁へ印を付けるために先端が針状になっている『マーカー』を手ではめていきます。

もし仮組みしようとした時に、キツくて壁側パーツの奥まで木材側パーツが噛み合わないようでしたらネジの締めすぎなので、2個あるネジのうち下側のネジを1/8周分ぐらいずつ緩めながら、ギリギリで奥までハマる締め具合を探って下さい。

あまり緩めすぎると木材側パーツがグラグラしてしまいますので、「壁側パーツがハマる程度にネジを締める」が正解です。

③スタンドバーを取り付けた背板を壁に押し付ける

スタンドバーを棚の背板に全て取り付けた状態になったら、いよいよ棚を取り付けたい位置に印を付けていきます。

マスキングテープなどを使って棚の位置をしっかり壁に印付けして、スタンドバーから出たマーカーの針が壁に刺さるように押し当てます。

これで壁のどこにスタンドバーの壁側パーツを付ければいいかがわかる目印の穴が開きます。

④壁側パーツを石膏ボードピンで取り付ける

壁側パーツの端部の3つの穴、それぞれに3本のピン(パーツ一つにつき合計で9本のピン)を差し込むことでスタンドバーは固定されます。

実際に付けているところを撮影してみましたので、まずはご覧ください。

※動画は洗面所DIYでスタンドバーを使った際のものになります。

❶マーカーで付けた印の穴と壁側パーツの下の穴を合わせます。

水平器を当てながら垂直を確認するのをお忘れなく。

❷あらかじめ壁側パーツに付けておいたマスキングテープで仮固定。

こうするとピンを差し込む時に壁側パーツを押さえておかなくていいので、作業がかなり楽になります。

❸それぞれの穴に一本ずつピンを刺して固定していきます。

最初はピン押しパーツの穴が深い方を使って軽く刺し位置決め、刺さった後に反対の穴が浅い方でピンを最後まで押し込む感じです。

ポイントは釘の頭が接するまでしっかりと押し込むこと。

この作業をひたすら繰り返すだけでスタンドバーがどんどんしっかりと壁に固定されていきます。

⑤木材側パーツが付いた板をパーツに引っ掛けて完成

ここまでの工程を丁寧にやっておけば、あとはスタンドバーの木材側パーツが付いた板を壁側パーツに合わせて、上から下に下げるだけ。

グッとしっかり締まってそれ以上下がらない位置までハマったら完成です。

スタンドバーは下に下げるに連れて徐々に締まっていくような構造をしているので下げ切ってしまえば、簡単に持ち上がって外れてしまうようなこともありません。

もちろん、上からの荷重にはめっぽう強いです。

以上がスタンドバーを使って棚を取り付ける工程になります。

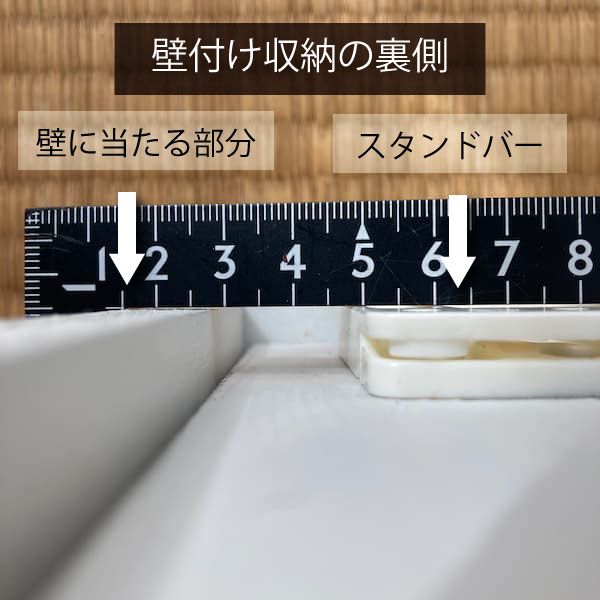

【裏技】スタンドバーが上下左右から完全に見えない状態で取り付けるには?

※この方法はとてもややこしいので「まずはスタンドバーを普通に取り付けられればいい!」という方は次の章まで読み飛ばしてもOK!

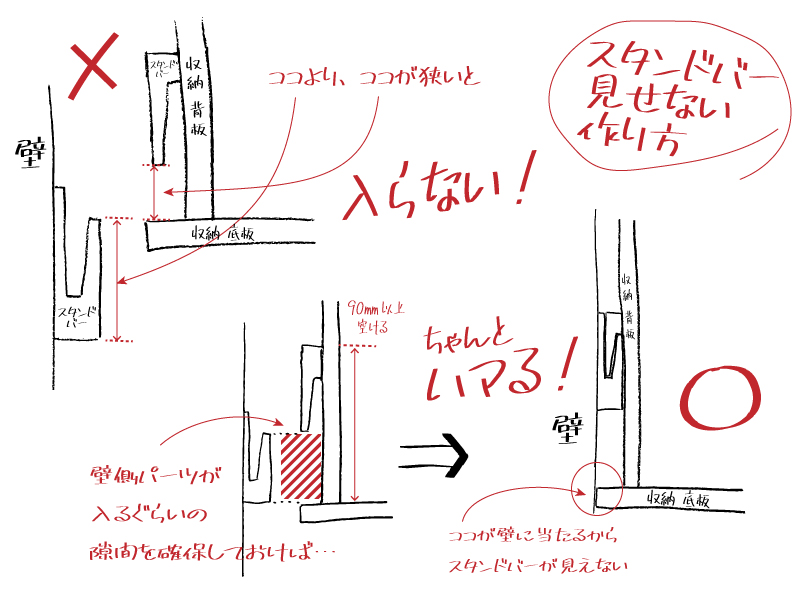

今回、例に挙げている浮かせる棚の場合、横から見るとスタンドバーが丸見えの構造になります。

こういった横からパーツが見えるような作りでもよければスタンドバーを棚の裏側のどの位置につけても「取り付けできない!」ということにはなりません。(あまりに極端な取り付け位置であれば強度的な面で不安が出てきますが…)

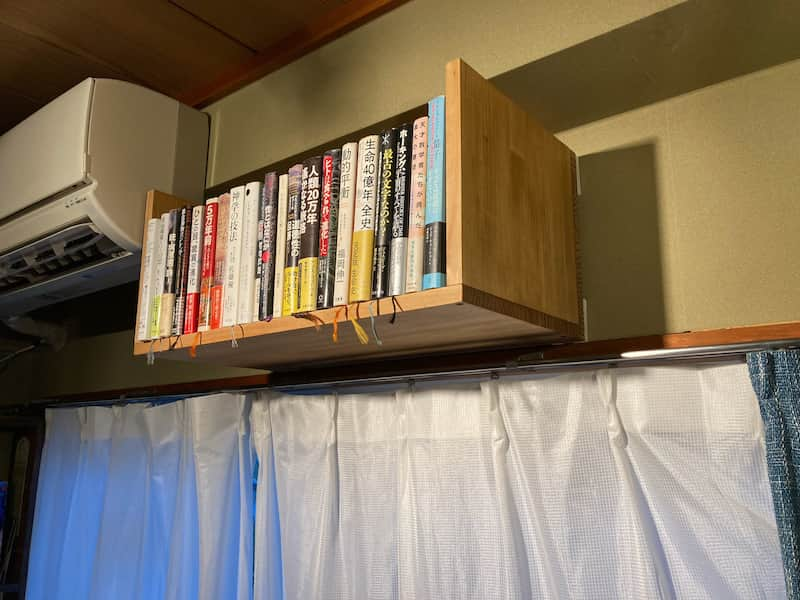

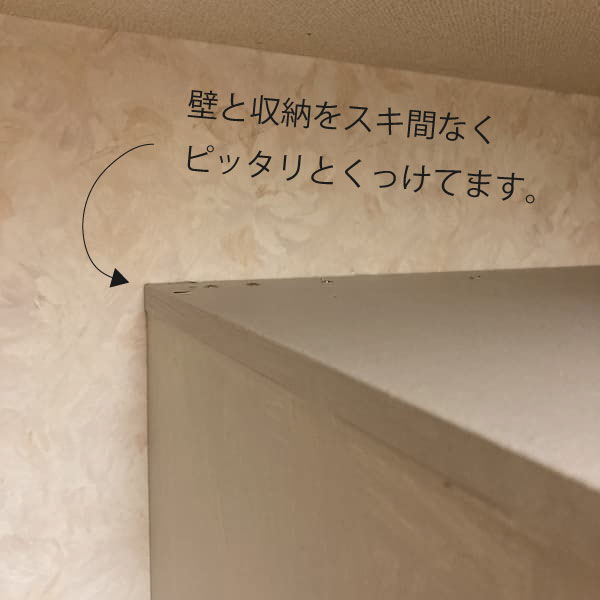

こんな風に「ボックスが浮いているかのように壁にくっついている」構造にしたい場合は、スタンドバーがついた背板を中に入れ込んで、スタンドバーを隠してしまいます。

スタンドバーを隠すための側板と、スタンドバーの取り付け面がフラットになるように、背板を内側に9mm入れ込みます。

しかしその場合、上下に2カ所に付けるうちの下側のスタンドバーの位置によっては取り付けの時に当たってしまい取り付けできなくなってしまうというトラブルが起こります。(私がそうでした…)

▼間違った取り付け例

※こうするとスタンドバーを隠すための側板にスタンドバーが当たってしまい差し込めません。

▼下側のスタンドバーの正しい取付位置

スタンドバーが見えないように収納ボックスなどを壁面につけたい場合は、背板の下端からスタンドバーの上端までが90mm以上になるようにしましょう。

【購入時に注意!】『スタンドバー4』と『スタンドバー6』の違い

ちなみに実際に購入される前に、誰しもが一度は悩む「スタンドバー4とスタンドバー6の違い」ですが、これは単純に入り数の違いです。

- スタンドバー4が4個入り

- スタンドバー6が6個入り

両方購入してみましたので間違いないです。

必要なスタンドバーの数ですが、壁に取り付けたい板の長さが

- 1500mm以下ならスタンドバー4

- 1900mm以下ならスタンドバー6

これが目安になっています。

数を増やせば耐荷重自体はUPしますが、取り付けの難易度も上がりますので、注意が必要です。

自由度が高いのでアイデア次第で色んな使い方ができる最高のDIYアイテム・スタンドバー。

もしわからないことなどあればぜひお気軽にコメント欄やDMでお知らせください。

インスタなどでは記事には載せきれなかった写真や動画などもupしているので、ブログ記事と合わせてぜひご活用ください。